Addio ad un altro gigante: Il quinto Beatle

Dopo John Lennon e George Harrison, un altro Beatle ci lascia. Non si tratta né di Ringo Starr, né di Paul McCartney, bensì del “quinto Beatle”. Si chiamava George Martin ed è morto l’8 marzo all’età di 90 anni.

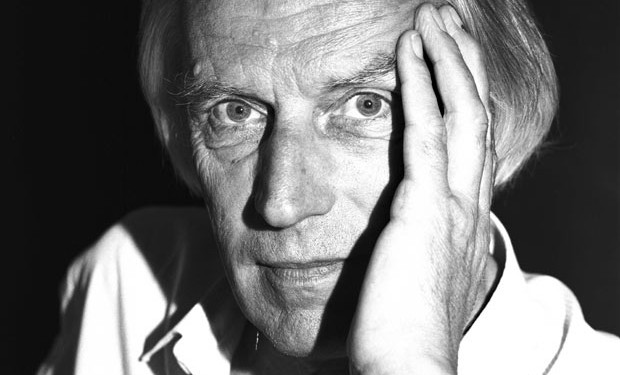

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, George era un uomo alto e slanciato, che lasciava trasparire un fascino tipicamente inglese dalle sue cravatte e dalle sue camicie Oxford, ma soprattutto dal suo modo di fare elegante e sobrio, da vero gentiluomo. Ma non staremo certo qui a parlare del suo irresistibile fascino. George Martin infatti ha un motivo ben più importante per entrare nella storia.

Per scoprirlo dobbiamo tornare al 1962, quando George era un giovane dirigente della Parlophone, un’etichetta discografica in grande ascesa, ma che in quel momento lo relegava alla produzione di dischi minori. Il suo editore gli parla di un gruppo di quattro ragazzi di Liverpool. Li avrebbe potuti incontrare ed ascoltare tramite Brian Epstein, che era il loro manager. I demo che gli fecero sentire furono uno schifo. Li definì terribili, spazzatura. Ma avevano ciò di cui George aveva bisogno: fascino, ironia ed energia giusta sulla quale plasmare la più grande band di tutti i tempi. Chi avrebbe mai scommesso su quattro tipi del genere, che per altro erano appena stati scartati dalla Decca? Facile dare una risposta adesso che hanno un miliardo e 600 milioni di vendite dichiarate in tutto il mondo.. Probabilmente nel 1962 ci avrebbe scommesso soltanto George Martin. Si dice che a convincerlo sia stata una battuta di George Harrison, che fece una simpatica allusione proprio alle sue cravatte di cui vi parlavo prima.

I Beatles con George Martin seduto al centro

L’uomo che trasformava in realtà i sogni dei visionari John Lennon e Paul McCartney, colui che metteva razionalità e ordine là dove mancavano nei Fab Four. Colui che controbilanciava l’estro a volte eccessivamente hippie e autodistruttivo dei Beatles e in particolar modo di John, pur senza incatenare il loro impeto creativo. Credo che l’episodio riguardante la creazione di Strawberry Fields Forever calzi veramente a pennello.

Novembre 1966, studi di Abbey Road: i Beatles lavorano ad un nuovo album, che poi uscirà nel 1967 con il nome di Magical Mistery Tour. John si presenta da George con Strawberry Fields Forever, in uno stato ancora primordiale, con appena voce e acustica: “E’ magnifica John, è veramente un bel pezzo. Come vuoi farlo?”. Al complimento John risponde con una pacca sulla spalla “Credevo che dovessi essere tu a dirmi come devo farlo!” e se ne va. Il primo nastro venne inciso con su presenti il mellotron vellutato sul registro dei flauti, suonato da Paul, la batteria di Ringo, la slide guitar di George Harrison, la voce raddoppiata di John e un suono rotondo di chitarra. Dieci giorni dopo John vuole rifarla praticamente da zero, aggiungendo altri strumenti. La base ritmica venne rifatta con pesanti aggiunte di batteria di Ringo, e su di essa venne sovraincisa una partitura di George Martin per quattro trombe e tre violoncelli. Già, il “quinto beatle” frequentò un accademia musicale da piccolo in cui imparò a suonare il pianoforte e l’oboe, e lavorò nel dipartimento di musica classica prima della BBC e poi della EMI. Insomma, era uno che la musica la conosceva bene. Comunque, nemmeno così andava. O meglio, diciamo che a John andavano troppo bene entrambe le versioni. “George, perché non attacchi l’inizio della prima alla seconda parte della seconda?” Con ironia George Martin risponde che ci sono due dettagli, non di poco conto, a impedirlo: sono in tonalità e tempi diversi. “Non importa” gli dice John, “so che puoi farcela”.

George sapeva di avere tra le mani un capolavoro e non voleva per nessun motivo al mondo tarpare le ali a John. Quindi si mette in studio con Geoff Emerick, che era il suo tecnico del suono, e riesce in un giorno a rendere possibile l’impossibile. Diedero forma ad una canzone che viene ascoltata da cinquant’anni senza che nessuno (o quasi) si accorga che dopo 60 secondi cambia tutto, persino la voce di John. Gli strumenti che avevano a disposizione in studio non erano certo dotati della tecnologia di cui disponiamo oggi, ed è per questo considerata ancora oggi una delle grandi imprese della musica pop.

Ma questa è soltanto una, e forse la più celebre, delle tante le volte in cui George Martin ha messo lo zampino nella produzione dei capolavori dei Beatles. Lo ritroviamo nel fantastico collage di A day in the life, una delle canzoni più belle che abbiano mai prodotto, nato da due canzoni scritte separatamente da John e Paul. Oppure nei nastri di chitarra registrati al contrario di I’m only sleeping. O ancora nel finale di Abbey Road, dove accosta la sublime e monumentale Golden Slumbers al finale strumentale di The End.

Un uomo che spinse ai limiti le possibilità che uno studio di registrazione degli anni ’60-‘70 poteva offrire, permettendo ai Beatles di sfruttarlo in modi che non erano mai stati sperimentati prima. Un pioniere, un genio che scoprì la band più acclamata di tutti i tempi quando ancora era allo stato grezzo, e che è riuscito a dargli una forma che è stata e sempre resterà impressa nella nostra memoria. Un produttore di immensa cultura musicale che ha accompagnato e in certi casi guidato i quattro ragazzi di Liverpool dagli inizi di Please Please Me fino a Abbey Road, passando attraverso la psichedelia di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. La domanda che sorge spontanea è “chi sarebbero stati i Beatles se George Martin non li avesse scoperti?”, “sarebbero comunque diventati i Beatles?”. Beh, la storia non si fa con i “se” e con i “ma”. Il dato di fatto è che ci sono stati, e di questo dobbiamo ringraziare anche lui, uno di loro, il “quinto Beatle” George Martin.

Nessun commento